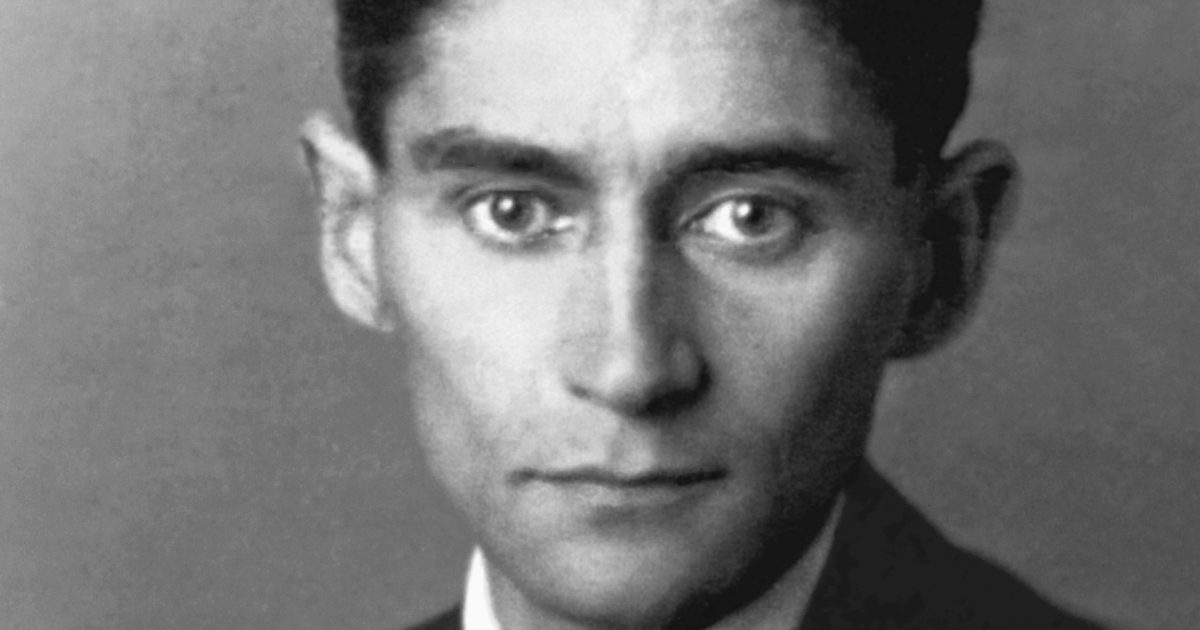

カフカは有名だけど、どんな人物なんだろう?

今回ご紹介するのは、『変身』の作者としても有名なフランツ・カフカ(Franz Kafka, 1883-1924)。

現在のチェコにあたる地域出身の作家だが、ドイツ語での執筆を行なっていた。

未完の作品も数多く、さらに作品の内容も難解なものがあり、さまざまな形で研究の対象になってきた。

この記事では、そんな彼の生涯や作品について見ていこう。

カフカの生涯

作家への道のり

カフカの出身地を現在のチェコと書いたが、彼が生まれたプラハは当時、この場所はオーストリア=ハンガリー帝国の領内にあった。

学生時代、カフカはマックス・ブロートという人物と知り合うことに。ブロートはカフカの死後に至るまで、その文学活動において重要な役割を担っていく。

大学卒業後、保険会社に勤め始めたカフカは、その仕事のちに執筆活動を行うことができた。

そして、文芸誌『ヒュペーリオン』に、彼の短編集である『観察』が掲載されることに。これは1908年のことだった。

フェリーツェと病

年下のフェリーツェ・バウアーと知り合ったカフカは、最初の出会いから一月ほど経ったあと、いきなり手紙を送り、文通が始まる。

彼女とは婚約関係になるも、その後はカフカの意向で破棄と婚約を繰り返し、結局フェリーツェは商人と結婚するに至る。

2度目の婚約破棄の理由として、カフカの結核があった。その後は療養と職場復帰を繰り返すが、1922年についに勤務不可能となり退職。

その後は病状が悪化して実家に戻り、1924年の6月にウィーン郊外のサナトリウムにて帰らぬ人となった。それはちょうど、41歳になる直前だった。

代表作品

それでは、ここからカフカの代表作について簡単にみていくことにしよう。

変身 Die Verwandlung (1915)

カフカの作品のうち、最も有名なもの。フェリーツェとの出会いがあった頃に、短期間で書き上げられた作品だ。

主人公グレゴール・ザムザは、ある朝自分の体が巨大な虫になってしまっていることに気づく。次第に家族からも見捨てられ、息絶えてしまう。

こう書くと暗く悲しいストーリーであるが、(実際に読んでもそうなのだが)カフカ自身はこの作品をユーモラスなものとして著したようだ。

はじめてカフカを読む人におすすめ。

城 Das Schloss (1922)

こちらはカフカの未完の長編。主人公である測量師Kが城に雇われ、この城に向かおうとするも、一向に中に入れず、翻弄される様子を描く作品。

この作品はカフカの死後、友人のマックス・ブロートが編集して公刊されることになった。ブロートはその他、『アメリカ』や『審判』を発表している。

実はカフカは生前、ブロートに自分の原稿を焼却するように頼んでいたらしい。

掟の前で Vor dem Gesetz (1914)

1915年に初出の短編作品で、未完の『審判』内の挿話としても有名。

ある男が掟の門の中に入ろうとするが、門は門番によって守られ、内部にはさらなる番人が待っていると説明されるも、男は中に入るため待ち続ける。

簡単に読み終えることができ、さらにその結末が印象的。僕のお気に入りとしてここに紹介しておく。

Point

ここでは、さらにカフカの人柄や作風について知るために、いくつかのポイントについて紹介しておきたい。

「カフカ的」作風

僕がカフカの作品を初めて手に取ったとき、抱いた印象はまず、「不思議」や「取り止めのない」といったものだった。

そうした印象は、『審判』を読んだとき最も強く感じられたのだが、どうやら「カフカ的」なる言葉があるらしく、作中の「不条理さ」に由来するのだそう。

「カフカ的」と呼ばれ、カフカの作品を特徴づけるその作風は、日本でも大江健三郎や村上春樹などの作家に大きな影響を与えた。

父との関係

カフカの作品をよむために、彼と父ヘルマンの関係はおさえておきたいところ。

フェリーツェとの婚約が破談となったのち、1919年にユーリエ・ヴォリツェクと婚約関係を結ぶカフカだが、この関係に彼の両親は猛反対。

度々カフカと父は衝突を重ねてきたが、ユーリエについての問題をきっかけに、便箋で100枚に及ぶ手紙をカフカは父に宛てて送るほど、二人の確執は深いものとなったのだろう。

フェリーツェに出会った頃にカフカが一晩で書き上げた『判決』には、カフカの父に抱く複雑な感情が表れている。短い作品なので、ぜひ読んでもらいたい。

さいごに

今年の6月、没後100周年を迎えたカフカ。この記事を書くために準備をするなかで、まだまだ彼の影響力は健在だな…と感じた。

とにかくカフカ関連の書籍が翻訳のみにとどまらず、名言集やマンガ、さらに自己啓発本に至るまで、多く出ていて驚きだった。

それはまさに、彼の独特な作風と世界観によるところが大きいのだろう。そして今後も変わることなく、彼の作品は読み続けられていくと思う。

最後までありがとう。この作品もぜひ!