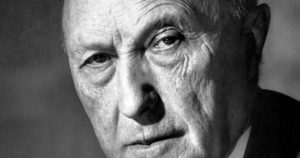

今回ご紹介するのは、プロイセン首相のオットー・フォン・ビスマルク(1815-1898)。軍国主義を進めた人物として有名です。

普墺戦争・普仏戦争で活躍した彼は、1871年にドイツ統一を実現しました。彼の「鉄血宰相」としての異名もお馴染み。

ビスマルクは帝国の宰相として、1890年に失脚するまでドイツを指導し、ビスマルク体制と呼ばれる国際的な関係を構築しました。

それでは、輝かしい功績を残したこの人物が、どのような生涯を送ったのかを見ていきましょう。

ビスマルクとは?

シェーンハウゼンと呼ばれる小村で、ユンカーと呼ばれる地主貴族の家系に生まれたビスマルク。

ゲッティンゲンやベルリンで過ごした学生時代、彼に軍人になるつもりは全くなく、喧嘩や酒に明け暮れる日々を送ります。

そんななか、ビスマルクが熱心に受けた講義が、歴史家アーノルト・へーレンのもの。その中で彼は、「外交」を強く意識することに。

ユンカーへ

1836年に官吏の職を得たビスマルクですが、父と同じく地主ユンカーになることに。経営は順調だったものの、強い孤立感を抱きます。

彼が属していた敬虔主義サークルのメンバーであるマリーは、彼の信仰心に影響を与え、彼女を通じて彼はヨハナと知り合い、結婚。

ちょうどその頃、ビスマルクは代議士になり政治家としての活動を始めます。連合州議会にて彼は、国王の権限を強調する演説を行うのでした。

三月革命

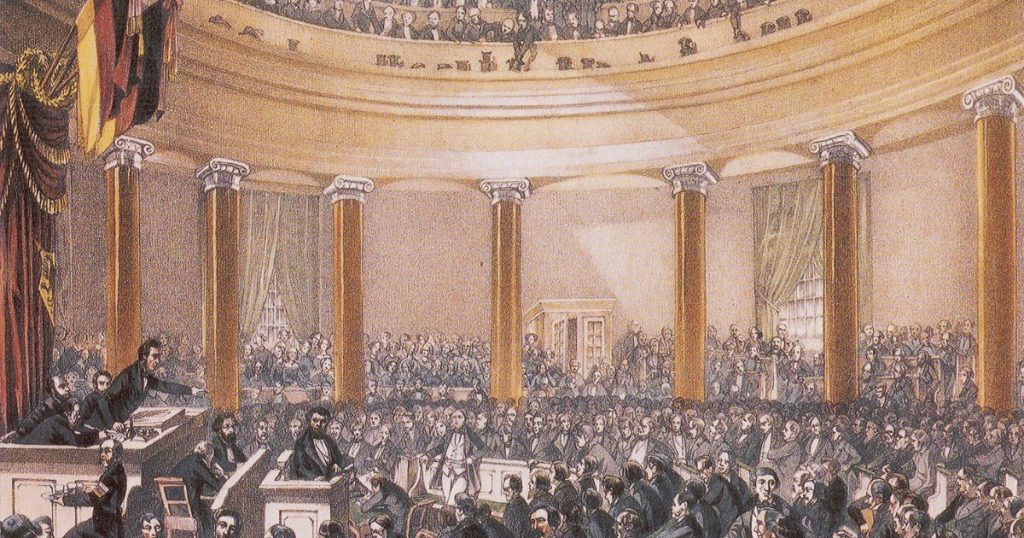

1848年二月にパリで起きた革命の影響で、プロイセンやオーストリアでも革命が勃発。これはいわゆる三月革命と呼ばれます。

市民や労働者が蜂起し、自由主義的な内閣の任命などを国王と約束し、さらに立憲的なドイツ統一を目指し憲法制定ドイツ国民議会が成立。

ビスマルクは反革命の態度を取り、反近代的なスタンスに立ちながらも、新聞・協会など近代的政治手段をとり、政治的な注目を集めます。

ドイツ統一問題

フランクフルトで開催されたドイツ国民議会では、ドイツ統一の方針をめぐり、大ドイツ主義と小ドイツ主義という二つの考えが衝突。

大ドイツ主義とは、オーストリア帝国に住むドイツ人を含む統一を図るもので、逆に小ドイツ主義はプロイセンを中心とする統一のこと。

結局、小ドイツ主義の方針で統一運動が進みますが、これに対してビスマルクは否定的姿勢を見せ、プロイセンは帝冠を拒否することに。

継承問題

1868年のスペイン革命後、ビスマルクはプロイセン王室に属するレオポルトに対し、スペイン王位を継承するように説得します。

ナポレオン3世率いるフランスはこの動きに対し猛反発し、プロイセン国王ヴィルヘルム一世に同意を与えないよう要求。

ビスマルクはその話し合いがなされたエムスからの電報を要約して新聞を通じて公表。この「エムス電報」は普仏戦争のきっかけに。

普仏戦争

ビスマルクは戦争の中で、南ドイツ諸邦も戦争に参加させてフランスに対抗。セダンの戦いにてナポレオン三世を捕虜にします。

しかしこれで戦争は終わらず、フランス側はドイツへの領土割譲を嫌って戦争を継続。結局パリは陥落し、講和条約が結ばれます。

多額の賠償金や、アルザス・ロレーヌという地域の割譲が課せられますが、この土地は以後、独仏の不和の原因となりました。

統一へ

独仏戦争を境に、それまで停滞していたドイツ統一への機運は盛り上がっていきます。しかし、問題となったのは南ドイツの反応。

バイエルン王のルートヴィヒ二世は、反プロイセン的だったため、ビスマルクとの交渉は難航。しかし資金援助により話はまとまります。

そしてついに1871年、ヴェルサイユ宮殿にてプロイセン王ヴィルヘルム一世の皇帝即位式が執り行われ、ドイツ帝国が誕生するのです。

宰相として

帝国成立後、ビスマルクは宰相として帝国の政治システムを整備。22の君主国と3つの都市国家からなる連邦国家が生まれます。

普通選挙ならびに帝国議会・連邦参議院の二院制導入などを実施するビスマルクですが、彼の政治システムはビスマルク体制と呼ばれます。

ビスマルクは健康上の問題によりベルリンから離れ、遠方から指示を送って政治を動かしていくため、その体制の運営も独特なものでした。

宰相辞任

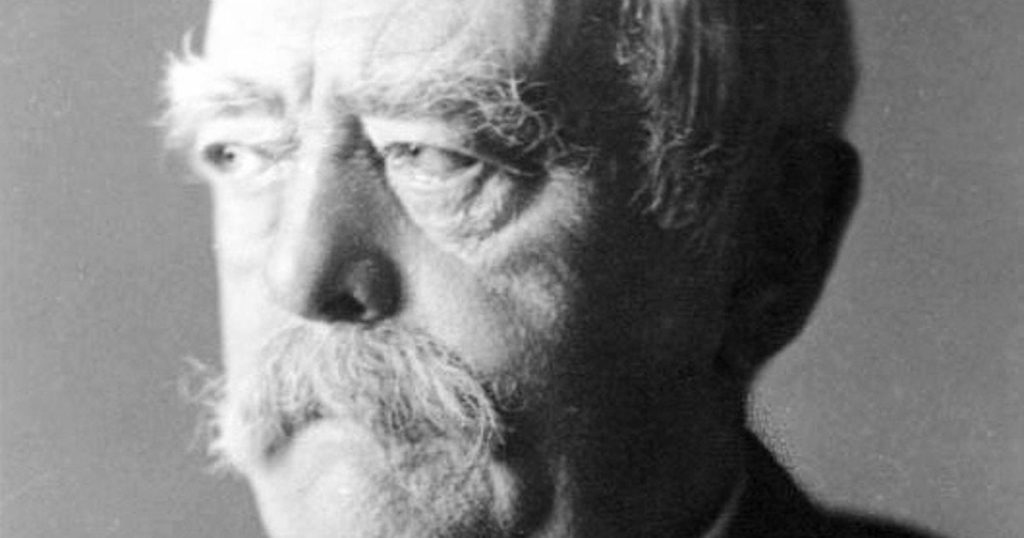

1890年3月18日、ビスマルクは辞表を提出します。その原因は皇帝ヴィルヘルム2世との衝突にありました。

91歳で他界した皇帝ヴィルヘルム一世の次に皇帝の座についたこの人物は、皇帝としての過剰な自意識を持ち、ビスマルクと対立。

帝国議会での基盤も失い、皇帝が宰相の罷免を決意したタイミングでの、辞表の提出でした。19年の宰相としての務めが終わります。